知りたいこと、知っておくべきこと。多様な学びに触れてください。

2022/11/10 更新

私のゴールは不登校による差別をなくすこと いじめ、不登校を経験した市議会議員の思い

議員活動に不登校経験が活かされています。読み易い記事で全文公開されていますね。(編集部)

小・中学校で不登校、高校では中退を経験しながらも、25歳の若さで市議会議員に当選し、現在3期目を務める加賀ななえさんにインタビュー。https://t.co/ldHi6mDDiw#市議会議員 #議員 #不登校 #不登校新聞 #不登校経験者

— 不登校新聞 (@futokoshinbun) November 6, 2022

2022/11/10 更新

前川喜平×おおたとしまさ 不登校の選択肢“ホームスクーリング”を阻む「学校信仰」

【関連記事】前川喜平×おおたとしまさ「不登校者数・過去最多」の“元凶”は何か

【#不登校 は「直さなきゃいけない」のか】元文部科学事務次官の #前川喜平 さんと『#不登校でも学べる』著者の #おおたとしまさ さん対談第2回。80年代は、不登校だと中学の卒業証書を出さなかったという。#多様な普通教育 が認められるような法制度とは。@toshimasaota https://t.co/npicDuJIdf

— FRaU(フラウ) (@frau_tw) November 7, 2022

2022/11/10 更新

前川喜平×おおたとしまさ「不登校者数・過去最多」の“元凶”は何か

【関連記事】前川喜平×おおたとしまさ 不登校の選択肢“ホームスクーリング”を阻む「学校信仰」

【学校を窮屈にしているのは】文部科学省は小中学生の #不登校 児童生徒数が前年度から24.9%増の244,940人で過去最多と発表した。元文部科学事務次官の #前川喜平 さんと『#不登校でも学べる』著者 #おおたとしまさ さんがその元凶を語る。@toshimasaota @brahmslover https://t.co/CWsrlXwO8e

— FRaU(フラウ) (@frau_tw) October 31, 2022

2022/11/03 更新

兄弟で不登校になる理由と親が心がけたい対応とは【対談:不登校支援塾長×児童精神科医】

「兄弟で不登校なのは親のせいじゃない」たくさんの人に伝わりますように!(編集部)

「正論を言えば子どもが納得するわけではありません。

— ソクラテスのたまご|教育情報メディア (@soc_tama) October 31, 2022

逆に、自分がいかにダメなのかということを子ども自身が立証しようと意固地になり、不毛な親子げんかに発展しがちです。

子どもが自己否定をしたら、親は自己否定をそのまま受け止めて、愛情を示してほしいと思います」https://t.co/A7vS3Ngvr7

2023/05/19 更新

「不登校の生徒が登校率85%の奇跡」岐阜の”バーバパパのがっこう”に殺到する全国の教育委員会が驚愕の光景

「不登校の生徒が登校率85%の奇跡」岐阜の"バーバパパのがっこう"に殺到する全国の教育委員会が驚愕の光景 担任は自分で選ぶ、トイレは1000万円で改修 https://t.co/wvJeW0jM5L

— PRESIDENT Online / プレジデントオンライン (@Pre_Online) October 30, 2022

2022/10/27 更新

三重県の公立中が、生徒に「性暴力」や「デートDV」を教えるわけ【保護者が知らない学校教育】

知識を得る・相談することの大切さを伝えるのは、大人の役割のひとつだと思います。(編集部)

【いま読まれてます】

— 集英社オンライン (@shueisha_online) October 24, 2022

三重県の公立中が、生徒に「性暴力」や「デートDV」を教えるわけ【保護者が知らない学校教育】

2023年度から全国の幼小中高で全面実施となる「生命(いのち)の安全教育」。すでに指導を行なっている学校に現れつつある効果とは。#集英社オンラインhttps://t.co/JpHGH4uLl4

2022/10/27 更新

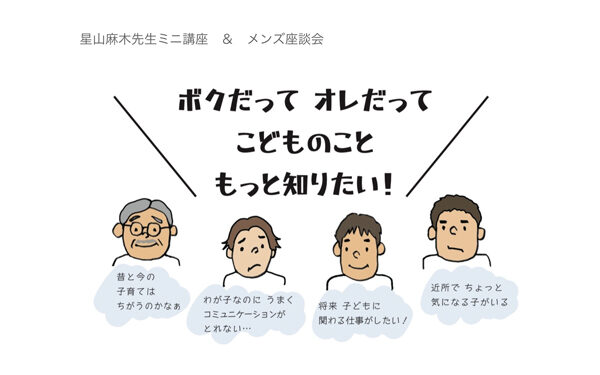

星山麻木先生ミニ講座&メンズ座談会 ボクだって オレだってこどものこともっと知りたい!

2022/10/23 更新

【こども・若者のみなさん向け】 こどもや若者が意見を言いやすい仕組みとは? こども家庭庁のチャレンジへの協力者を募集します!

2022年10月28日(金)正午締め切りです。(編集部)

【#こども政策】

— 内閣官房 (@Naikakukanbo) October 6, 2022

\小学4年~20代の協力者募集!/#こども家庭庁設立準備室 では、「こどもや若者が意見を言いやすい仕組みとは?」をテーマにみなさんの声を集めます。

対面・オンライン・チャットのいずれかで国に直接声を届けられる!

▼詳細・ご応募はこちらhttps://t.co/3Q5eMrFohK

2022/10/23 更新

単に「発達障害だから」ではない。「発達障害の子」が学校で“生きづらい”理由【専門家が解説】

学校のルールをゼロベースで考えてみると、世界が広がっていきますね!(編集部)

単に「発達障害だから」ではない。「発達障害の子」が学校で“生きづらい”理由【専門家が解説】https://t.co/ttdaMVQ40L

— 幻冬舎GOLD ONLINE/ゴールドオンライン (@gentoshago) October 19, 2022

発達障害は必ずしも短所や困りごとにつながるとは限り...

2022/10/23 更新

民主的な対話の大切さを、息子たちから学ぶ

子どもたちの対話を促すには…ヒントをもらいたい大人がたくさんいるのではないかと思います。(編集部)

最近の学校ではトラブルが起こると、親まで介入することが多いと聞く。でも、それは子どもから学びの機会を奪っているのではないか。

— 佐渡島 庸平(コルク代表) (@sadycork) October 19, 2022

トラブルを許容し、学びの機会と捉え、対話の力を養う。そうした方向へと学校教育が変わっていけばいいと思い、今週はそのことについて。https://t.co/EnTU9sno3Z

2022/10/23 更新

「子どもたちのために」が主体性を伸ばす機会を奪う、親切すぎる教師の罪

取り組みを発信してくれる先生が増えている気がしませんか?

お互いに良いと思ったことを、認め合いシェアし合えるって良い事だと思います。(編集部)

【「子どもたちのために」が主体性を伸ばす機会を奪う、親切すぎる教師の罪】

— 東洋経済education×ICT (@Toyokeizai_Edu) October 16, 2022

「不親切教師」が子どもを伸ばし残業も減らす訳https://t.co/DH26fSOJSi

2022/10/23 更新

【2022年】11月3日「文化の日」は入場無料。全国18の美術館・文化施設をピックアップ

文化の日にお出かけしてみませんか?(編集部)

【11月3日は入場無料!】

— Tokyo Art Beat (@TokyoArtBeat_JP) October 16, 2022

「文化の日」に入場無料になる、全国18の美術館・文化施設をピックアップ。

芸術の秋はアート鑑賞にお出かけしてみては?https://t.co/zv5roGyvJM

2022/10/23 更新

未来のぼくらが 戦争を起こさないための、 地政学。

「13歳からの地政学」を更に深掘りするようなコンテンツです。

学ぶってやっぱり楽しい!(編集部)

「地球儀に顔を近づけて、それぞれの国の立場を感じてみよう」#13歳からの地政学 著者の田中孝幸さんが、みんなにわかる、思いのこもった地政学の授業をしてくださいました。知識が広がれば、未来の戦争の可能性を減らせるかも。本日から全14回。ぜひお読みください。https://t.co/MyKtl65YIp

— ほぼ日刊イトイ新聞 (@1101complus) October 7, 2022

2022/10/23 更新

夏休み明け、子供が園に行きたがらない…。モンテッソーリ教師あきえ先生が教える効果的な声かけ術とは?

「受け入れる❣️」子どもたちに関わる大人がゆとりを持てるためにどうしたら良いか?を考えることにヒントがありそうな気がします。(編集部)

夏休み明け、子供が園に行きたがらない…。 #モンテッソーリ 教師あきえ先生が教える効果的な声かけ術とは? #登園 #幼稚園 #保育園 @montessori_akie https://t.co/aYRuflaogD

— 小学館HugKum(はぐくむ) (@hugkumweb) September 1, 2022

2022/10/09 更新

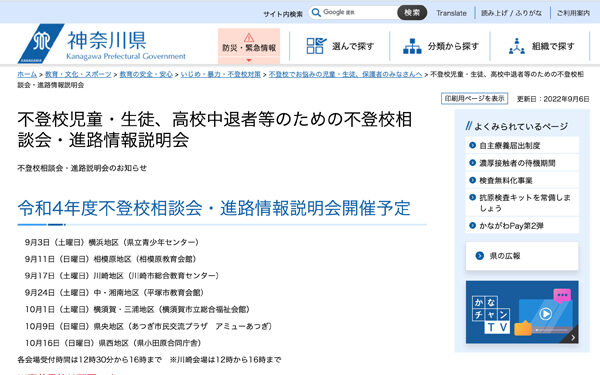

不登校児童・生徒、高校中退者等のための不登校相談会・進路情報説明会

【10月1日(土)横須賀会場レポート(保護者編)はこちら⇒】

【9月24日(土)平塚会場レポート(スタッフ編)はこちら⇒】

2022/10/13 更新

有名ブランド「COACH」にそっくり?な「高知」の財布が大人気 つくった男性が不登校や発達障害の悩みを乗り越え、成功するまで

ユニークな個性は活かすに限ります!(編集部)

有名ブランド「COACH」にそっくり?な「高知」の財布が大人気 つくった男性が不登校や発達障害の悩みを乗り越え、成功するまで https://t.co/jAQWRSkQoP #ニュース #コラム #47リポーターズ

— 47NEWS (@47news_official) October 9, 2022

2022/10/13 更新

さいたま市「1人1台端末活用の不登校支援」開始、試行錯誤で見えてきたこと

県外の取り組みです。先生が丁寧に心を寄せている様子が伝わりました。(編集部)

【さいたま市「1人1台端末活用の不登校支援」開始、試行錯誤で見えてきたこと】

— 東洋経済education×ICT (@Toyokeizai_Edu) October 8, 2022

「Growth」が大切にする「子どもたちのペース」https://t.co/q2WmPY5lvi

紹介している団体の情報はリンク先の責任で管理されているものであり、

各団体にお問い合わせください。

県・市町村がその内容を保証、推薦するものではありません。